运动会“冲刺”。

哨子。

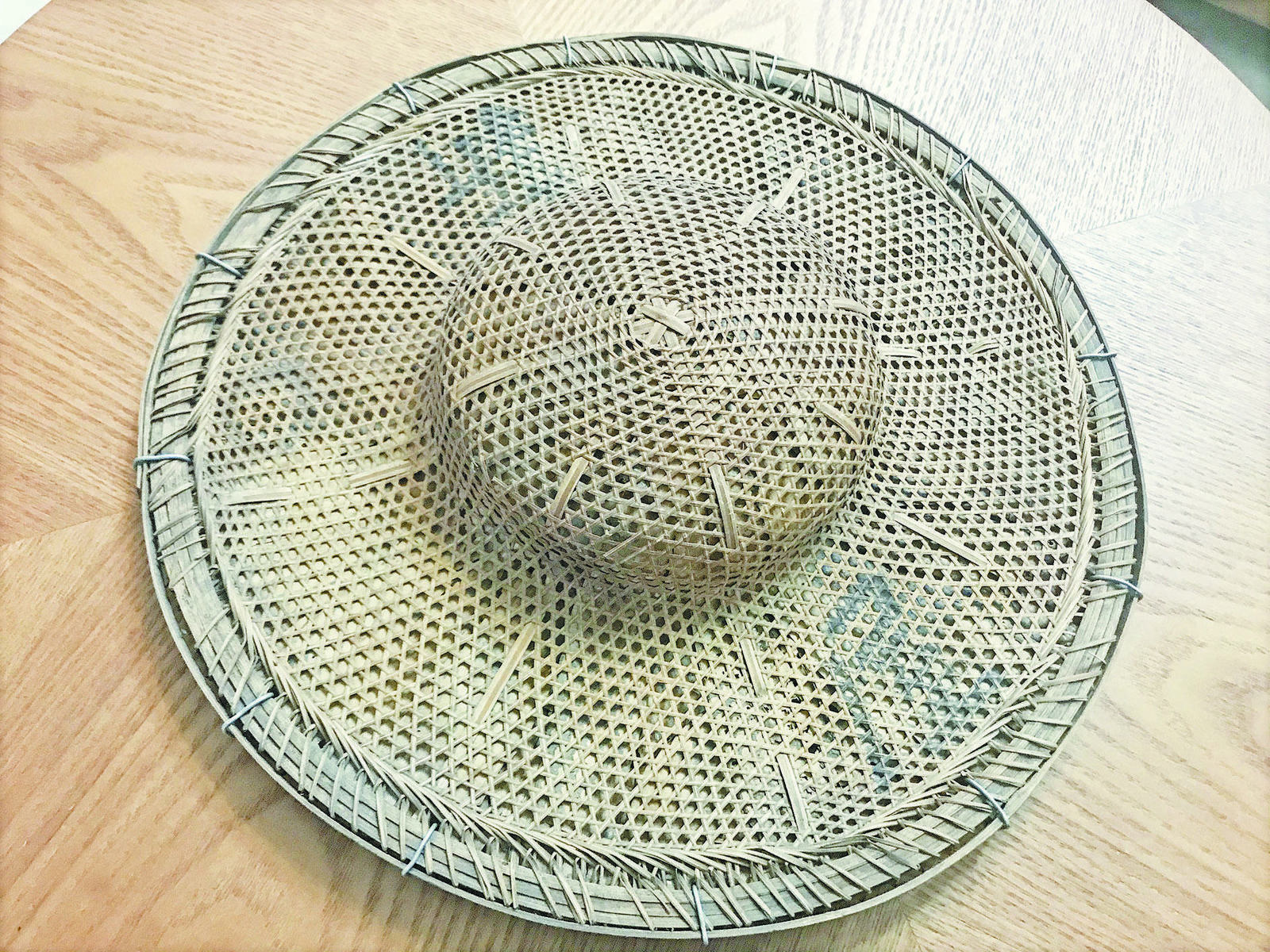

竹编的帽子。

风谷机。

▢ 全媒体记者 林晓燕 文/图

又是栀子花开的6月,又到一年一度的中高考季。

眼下,“08后”中考刚结束,“05后”高考陆续“放榜”,“70后”“80后”父母则在微信、抖音里就相关内容刷屏。除了对子女的祝福、期待,一些“70后”“80后”或写下感性的文字,或晒出当年自己的准考证、中学毕业证,坐上时光机重温当年的中高考岁月。

“70后”的高考在七月,考试时间是7、8、9三天。炎热的盛夏,夹杂着窗外的蝉叫声,没有空调,并不是所有教室都有电扇。由于招生人数少,“70后”的高考大有“千军万马挤独木桥”的感觉。

“80后”的高考只是生活的新起点,倒计时的日子里,课桌上少不了厚厚的一叠模拟卷,周而复始的各类模拟考让人精神紧绷。为了释放压力,一些男同学会忙里抽空去打会儿篮球,在汗水中释放压力。那时,伴随着MP3的流行,周杰伦开始进入不少女同学的偶像名单,带给大家些许慰藉。

……

可以说,在当年奔赴人生考场的日子里,更多“70后”“80后”怀念的,是那个全力以赴不曾放弃的自己,是那段笑过、哭过的青葱岁月。

时光荏苒,时间会淡化一段刻骨铭心的记忆,也会改变曾经熟悉的模样。不经意在某个角落发现的老物件,你能从它身上想起多少过往?翻阅父母珍藏影集中泛黄的老照片,你能记得自己当初稚嫩的样子吗?那一年,这一天,我们和这座城市以及身边的人一起改变了多少……

与岁月同行,聆听光阴的故事。

饱含深情的老物件

有时回乡下老家,不经意会在堆放杂物的犄角旮旯里,发现一些积满灰尘的老物件。斑驳的玻璃弹珠、残破的小人书、泛黄的小竹帽……当这些见证自己孩童时代的物件出现在眼前时,一种莫名的亲切感迎面而来。

相对而言,被保存得最好的是一枚普通的铁制哨子。其顶端的小孔里串着一条几厘米长的麻线,通身布满锈迹,已毫无铁的质感和光泽,哨心的那颗小圆球似乎还没粘住。拿起来,却不忍凑到嘴边,不是怕锈迹沾唇,而是哨声扰心。

笔者小学二年级时,班里忽然时兴吹哨子,一般买的都是那种花花绿绿塑料材质的,用一根绳子系着挂在脖子上。笔者胸口挂着的是让小伙伴们都羡慕不已的铁哨子,通体锃亮,吹出的哨声响亮清脆。那是奶奶特意转乘了几趟交通工具,让住城郊的小姑陪着去城里最大的百货商店买来的。每到放学,大伙儿就一路吹着回家。夕阳西下,乡间的小路上洋溢着孩童的嬉闹声、长短不一的哨声。

中学六年,笔者一直住校。早已不用的哨子被奶奶用棉布包着,就放在她床头桌上的小木盒里,没事的时候,她经常会拿出来擦一擦、吹一吹。再后来,笔者去外地上大学,几年后,又嫁到外地,有了自己的家庭和生活。年过九旬的奶奶已变得老态龙钟,与儿孙辈的话题渐行渐远。94岁那年,奶奶走了,匣子里的铁哨子留给了她最疼爱的孙女。

一个时代有一个时代的特点,一代人有一代人的活法。原来,我们一直在迎来送往中不断地和过去告别。

唤醒记忆的老照片

上世纪八九十年代的农村,虽然不至于饿肚子,但物质条件仍相对匮乏。那时,没有网络、没有游乐设施,也没有繁重的课业。放学后,小伙伴们聚在一起,小男孩趴在空旷的泥地上玩弹珠,女孩子划线“跳房子”。虽然是不花钱的游戏,但有时也会争得面红耳赤,不过,嘟囔几句后不快的情绪很快就过去了。

“小明,快回家吃饭了!”玩耍的时间总是过得很快,不远处传来谁家大嗓门老妈的高呼声。“知道了!”收到“信号”的小明仰着脖子应了一声,起身拍拍沾满尘土的裤脚和衣袖,收好弹珠后就开始往家跑。一旁的小芳、小华、小英等人也开始简单收拾几下,然后各回各家。

那时的孩子上学和放学,没有家长会专程接送。住得近的几个,差不多时间点一起出门;住得比较分散的,就约好在某个三岔口见,过时不候。春夏交替时节,雷阵雨让人防不胜防,那时折伞还没有普及,大多数家庭用的是长柄伞,只要出门的时候不下雨,一般就不会有人带伞上学。有些细心讲究的父母,会准备一顶嫩竹编成的小凉帽,让孩子随身携带,万一下雨了,好歹能遮一遮脑袋。

在那个没有手机、不会美颜的年代,拍照是件“稀罕事”。但对义南一带的学生而言,遇上王井均老师是幸运的。自1984年拥有第一部胶片相机以来,他几乎机不离身,大多数时间拍的是学生及校园生活,以记录人像的生活照为主。野炊、运动会、歌咏比赛……这些泛黄的老照片透着岁月的痕迹,唤醒沉睡的记忆。

上世纪八十年代的时代印记,从王老师的老照片中可见一二。顶着“爆炸头”,穿一条喇叭裤,再架上一副蛤蟆镜,当时谁弄一身这样的行头走在街上,用现在的话说就是“整条街上最靓的仔”。

时光匆匆,不知不觉老照片中的少男少女早已步入中年。已退休的王老师依旧痴心不改,他不是在摄影,就是在去摄影的路上。如今,他的装备早已升级,用上了几万元的数码单反套机。在拍照早已稀松平常的今天,他愈发留恋当年那一张张饱含期待和兴奋的青涩脸庞。

挽住时光的老匠人

风谷机,有些地方又叫手摇风车、扬谷机等,是一种专门用来将秕谷筛掉的农用工具。对“70后”“80后”的农村娃而言,这个老物件承载着太多的儿时回忆。

在那个物资相对匮乏的年代,几乎每个农村家庭都要用到风谷机,但并不是家家户户都有,毕竟其造价在当时不算低。一般来说,一个村里总会有为数不多的几台,每逢农忙收稻季,大家通常商量好轮流借着用。

扬谷这活看着简单,其实不好干。尤其夏天的时候,天气炎热,大伙穿得少、露得多,风谷机里飞出来的谷毛、杂草什么的,一旦沾到人身上后,感觉浑身发痒。因此,小孩子往往过完手瘾后,就会将手把交还给大人。

如今在义乌,用手摇风谷机的种粮户应该不多了。随着农村老物件收藏热的出现,木制式手摇风谷机也成为一些人的收藏对象。

随着时间流逝,逐渐淡出人们视线的除了手摇风谷机、打稻机之类的传统农耕用具外,还有一些匠人。在上世纪八十年代的农村,每年许多家庭都会把篾匠师傅请到家里,编制竹席、竹篮、凉帽等一些家用物件。除了支付工钱外,东家还要管师傅的正餐(中饭)和下午的点心,每天还要准备一两包烟。

那时,同样被请到家里来的还有裁缝师傅。每逢春末和年前,经济条件不错的家庭会在准备好布料之后,请裁缝来家里做几天活计,准备全家人的衬衫、短裤以及棉袄、外衫等新衣。虽然很多家庭都备有缝纫机,但裁缝师傅还是会让徒弟或东家,把自己的缝纫机抬来,划粉、尺子、针线什么的,也一并准备妥当。

时至今日,属于私人订制的手工成衣一般价格不菲,不再像以前那样代表着性价比和便利。随着电商业的蓬勃发展,网购已成为大多数人寻常购物的主要途径之一。

时代总是不断向前推进,城市环境日新月异,人们的物质条件越来越丰厚。一个陈旧的老物件、一张泛黄的老照片,代表的是一段历史、一段记忆。无论身为父母的孩子,还是身为孩子的父母,都要珍惜当下的生活,感恩一切美好的遇见。