改造前狭窄的街巷。

稠州府B区回迁房。

曾经的“马路市场”。

现在的住宅小区。

之前的八角井。

现在的八角井。

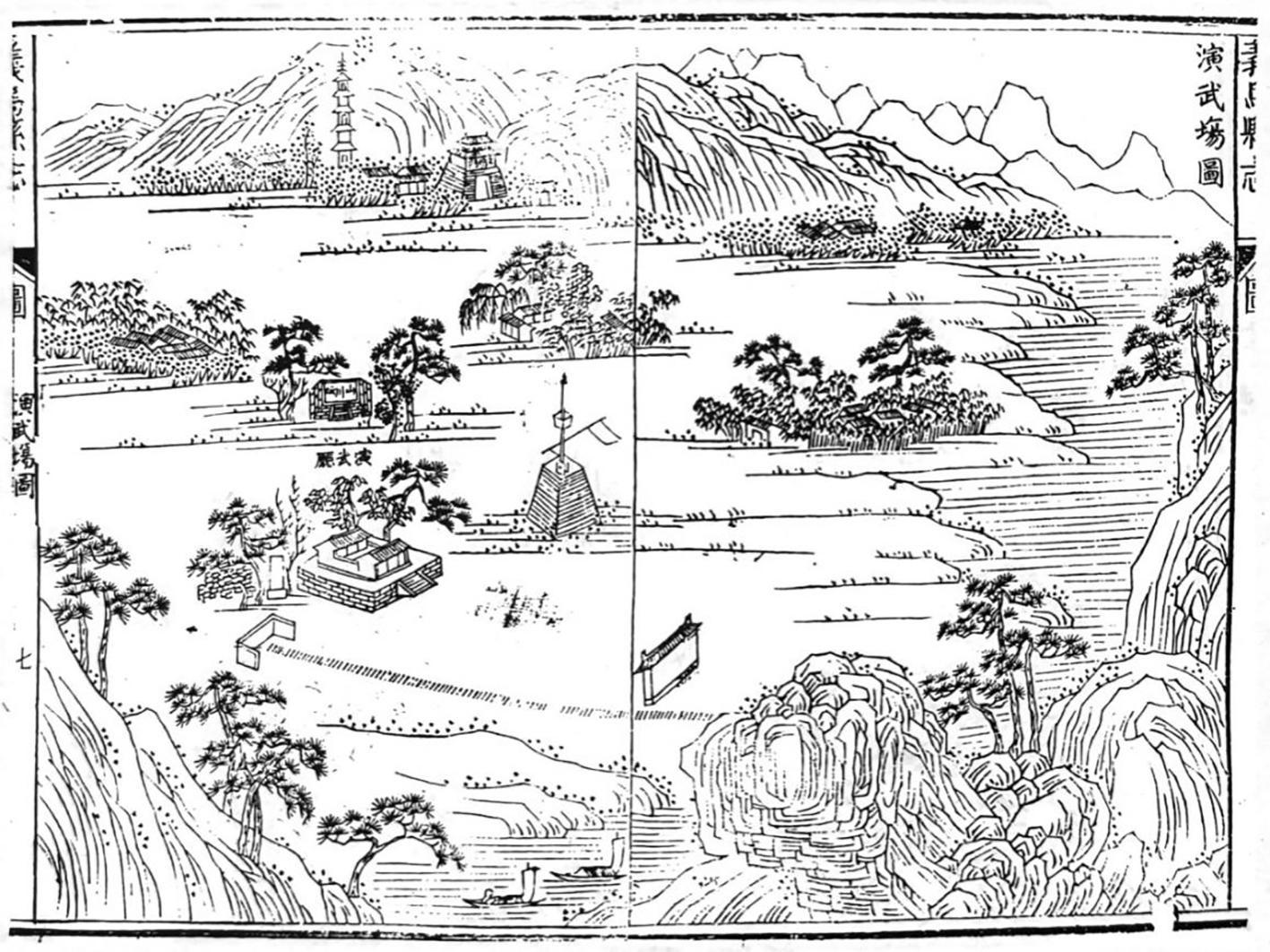

嘉庆《义乌县志》“卷首·图考·演武场图”。

城市有机更新前的下车门。

回迁房小区一角。

一座城市,大多有着属于自己的印记,可以是老街巷、古建筑,也可以是风土人情、文化习俗。而生活在这座城市的人们,也有属于各自的记忆往事和回不去的童年时光。

提及当年的下车门,可以用哪些文字、照片去表述和展现?“曾是义乌县衙所在,办事之人需在此下车而得名”,关于这种说法可信吗?

近日,记者有幸跟义乌地方志资深专家傅健老师一同,通过实地走访社区、同下车门老居民面对面坐着闲聊、查阅相关史料等方式,探寻古往今来的下车门。

从“田园风光”到“农贸市场”

“我们下车门好比是个自然村,率属保联大队,总共不超过80人,村民主要姓陈、李、骆、贝,2000年左右,南门6个队并到下车门”“早先时候我们村土地很少的,村民大多以种菜、卖菜苗等为生”“隔条马路,对面有专门卖猪的、卖柴的集市”……今年58岁的陈春明是土生土长的老下车门人,最早就住在八角井附近,现为下车门社区城管员。

从采访情况来看,狭义上的下车门应该是那不足百人的下车门自然村,而广义上的下车门还包含南门、丁店、石鼓金、仓里,甚至盐埠头一带,也就是很多村民习惯说的“保联大队”。如此一来,有关下车门的历史渊源及要说的事就多了。

探寻千年历史长河,对下车门而言,明朝的影响力显得尤为重要。

据相关史料记载,五代十国时,丁毅由山东青州徙家浙江新昌,丁熙自新昌迁家诸暨。丁熙之孙丁琼于明洪武年间游学义乌,自诸暨枫桥迁居义乌县治丁店,衍为义乌县前丁氏。

丁店原有丁店桥,旧称绣津桥,在县西南三里,由时任义乌县知县熊人霖主持建造。有诗为证,“十里湖香接芰荷,萧萧竹树绣轻罗。潺潺曲水穿山麓,明月桥边听棹歌”。

据相关宗谱记载:明初,李性始迁篁园村;明末,李无誇始迁下车门。从这个角度来说,李无誇称得上是下车门的始祖。

傅健老师介绍说,明朝时“南门”也叫“文明门”,旧名南薰,是城市的正南门。

“稠川如带绕南疆,百尺楼开面向阳。几案遥来龙马气,窗疏近接斗牛光。秋深粳稻香盈县,春晓云霞色满堂。闻道金门方较赋,即看多士共翱翔。”“君子曙戒,民出而作,海气晨集,道鸡鸣而南之,面势孔阳,来凤锵锵。”熊人霖颇有文采,在义期间曾写了一首题为《文明门》的诗以及一篇《文明门记》。从其内容描述来看,当时这里是一片“秋深粳稻香盈县”的田园风光。

值得一提的是,大约到了明代中后期始,镇区东郊、南郊的壕堑由于稠山刷土归原和东阳江的冲积形成滩碛。经过陆续开沟整治后,出现由后河畈、门前畈、篁园畈、南门畈和丁店畈迤成的一片总面积近千亩的大畈区,也是当时义乌全县最大畈区之一。整个畈区内分布着十个小村落,从这些村落的名称来看,可以管窥义乌历史上农桑之盛和商旅之繁。比如,桑园、篁园、仓里以物产称,前大路、下车门、盐埠头、下埠头则以商旅称。

到了清朝时期,出文明门(南门)有两条“官路”:“一为过丁店,穿临江亭通往佛堂,经廿八者可达永康;一为过盐埠头,经广益浮桥(下埠),通往东阳南马。”

民国时期,下车门除了是传统的交通要塞和重要码头外,还是当时义乌兴旺的农贸市场,有小猪市场、竹木市场、柴炭市场。

小猪市场先后设于县前街金山岭顶下、东岳庙西边、南门外大桥头,小猪交易以农历上半年三、四月最旺。当时,稠城还有“三月小猪笼里跳,十月肥猪架上叫”的农谚。

当时,义乌竹木的地产很少,多数从外地采购经水路运到盐埠头起岸。因街道狭窄,移动不便,竹木市场大多设市于篁园、南门外大桥头等地。

柴炭市场则设于下车门、保联路相交处,买卖松、杂柴为主,偶有黑炭、松毛、松蒲。柴农以手推车送柴来镇,每市约200车,以徐村乡青岩傅村、桥东乡山口村为多。

“曾是义乌县衙所在,办事之人需在此下车而得名”,对于下车门的这种说法,傅健老师认为无从考究。

从“低散乱”到“高大美”

历史的车轮滚滚向前,随着城市进程的不断加快,平畴绿野的下车门也在不断发生蜕变。20世纪80年代后,这一带逐渐成为人来车往的闹市区。

几十年又转瞬而逝,下车门也开始走向“老破旧”。

狭窄的街道拥挤不堪,两侧密密麻麻的各类摊点,人来车往中夹杂着阵阵吆喝声、讨价还价声以及孩童的啼哭声……还记得曾经的民主路、保联街吗?满满的市井烟火气。

私拉乱接的电线,被各类小广告贴满的电线杆,斑驳的巷道上散落着一些垃圾,还有不知道从哪儿流出来的污水……曾经,这里也是被不少人诟病的“低散乱”老小区,区块内房屋密集,基础设施落后,道路狭窄,停车位紧张,消防安全隐患多,卫生环境差。

当然,这里也承载了不少人的童年记忆。比如,在新华书店一坐就是好几个小时,不时透过玻璃门看看父母来接了没有;牵着奶奶的手,来到下车门东巷交叉口里的早餐铺,先来一瓶AD钙奶,拿到油条后马上往嘴里塞,满嘴的幸福感。

2018年12月30日,义乌市政府公布了下车门区块征收红线。截至当时,这里是义乌老城区最旧的几个区块之一,也是我市有机更新工作以来体量最大的一个区块。

如今,这一带已是高楼林立。下车门社区是稠城街道城市有机更新全拆社区之一,去年5月底,其辖区的稠州府A、B、C三个回迁房小区同时交付使用。“视野很开阔,配套齐全,有物业,环境又好,社区还经常会组织开展便民服务、老年课堂、各类比赛等活动,既便利又热闹。”老骆是选择稠州府回迁房的老下车门居民之一,说到今非昔比的住房环境,脸上是由衷的开心。

城市越来越美,生活越来越甜。有很多下车门区块居民得益于城市有机更新,住进了“高大美”的小区,新房开门见绿、推窗见景,周边道路宽敞干净,地下、地面都有停车位。对下车门社区的居民来说,这种获得感是实实在在的。

从“取水做饭”到“只可远观”

说到下车门的历史古迹,人们首先想到的便是八角井。

“小时候常听老人说,古时候我们这边有户李姓人家娶了一个家境非常殷实的儿媳妇。该女子的娘家十分有钱,陪嫁是全陪,既有钱财、房产,还有吃穿用度所需的各种物资,连吃的米都要用娘家带来的,包括水。儿子结婚当天,这户人家就找人开工挖井,不料后半夜家中的十八间店面莫名着火被烧,都说是打井伤到龙脉了……”关于这段传说,陈春明说得绘声绘色。

传说终归是传说,口耳相传,无从考证。对后人来说,大可一笑而过。

从傅健老师提供的相关史料来看,八角井是民间的叫法,这口古井在官方记载上应该叫“富井”,是旧时义乌城内最著名的“四井”之一。其中,八角井在南门外下车门,历称第一;金井在朝阳门外门前塘边,传系金姓为嫁女与黄姓开凿;黄井在荷花芯,传系黄姓女之陪嫁;王佥事祠井在今凤林巷内河沿。其中八角井是富井,金井是贵井,黄井是贫井,王佥事祠井是贱井,四井之称,以泉之多少、清浊为别。泉多为富,少为贫,清为贵,浊为贱。

根据明万历《义乌县志》记载:县城有富、贵、贫、贱(以泉之多少和清浊为辨)4井,传为东晋郭璞所凿。八角井(富井)井壁呈八角形,井深5.10米,每层用8根等长的条石平砌,宽为1.20米,井口为正方形,用4根等长的条石压在井壁上,井现水深3.4米。

《义乌稠城镇志》(1990年12月版)有这样的表述:“今镇内有主要水井17口,以八角井、金井、黄井、王佥事祠井最著名。”2010年6月,下车门八角井被列入义乌市级文物保护单位的范畴,并明确了保护范围和建设控制地带。

千年光阴,沧海桑田。

陈春明家住下车门街4弄4号,在他印象中,小时候家里喝的、用的水都是从八角井中用吊桶打上来的。到了夏天,母亲在井旁洗衣服,他就在旁边玩耍,偶尔会趁母亲不注意的时候,偷偷在井沿旁探头往里看。被母亲发现了,就一溜烟地往巷子里跑去,留下身后一长串唠叨。

2004年夏天,义乌缺水,不少市民骑着三轮车来排队打水。而对住在八角井旁边的人来说,这时就占据了天时、地利方面的优势。“晚上人少的时候再去汲水,家里的大小水桶都拿上,多跑几趟,反正住得近。”采访中,家住稠州府的一位丁姓居民回忆道。

20年后的这个夏天,随着“义乌天地”的加入,八角井旁变得更为喧嚣。出于安全等因素的考虑,八角井的井口及四周已用类似不锈钢材质的盖子和围栏进行保护,像传说中养在深闺的女子,只可远观。

路更宽了,楼更高了,景更美了……当钢筋水泥取代木梁黄泥,当五彩斑斓取代青瓦白墙,城市的高度在攀升,城市的色彩也更加多元。日出与日落之间,我们所在的这座城市不断地变化着,不变的是人们对老义乌的城市记忆。

全媒体记者 林晓燕 文/图