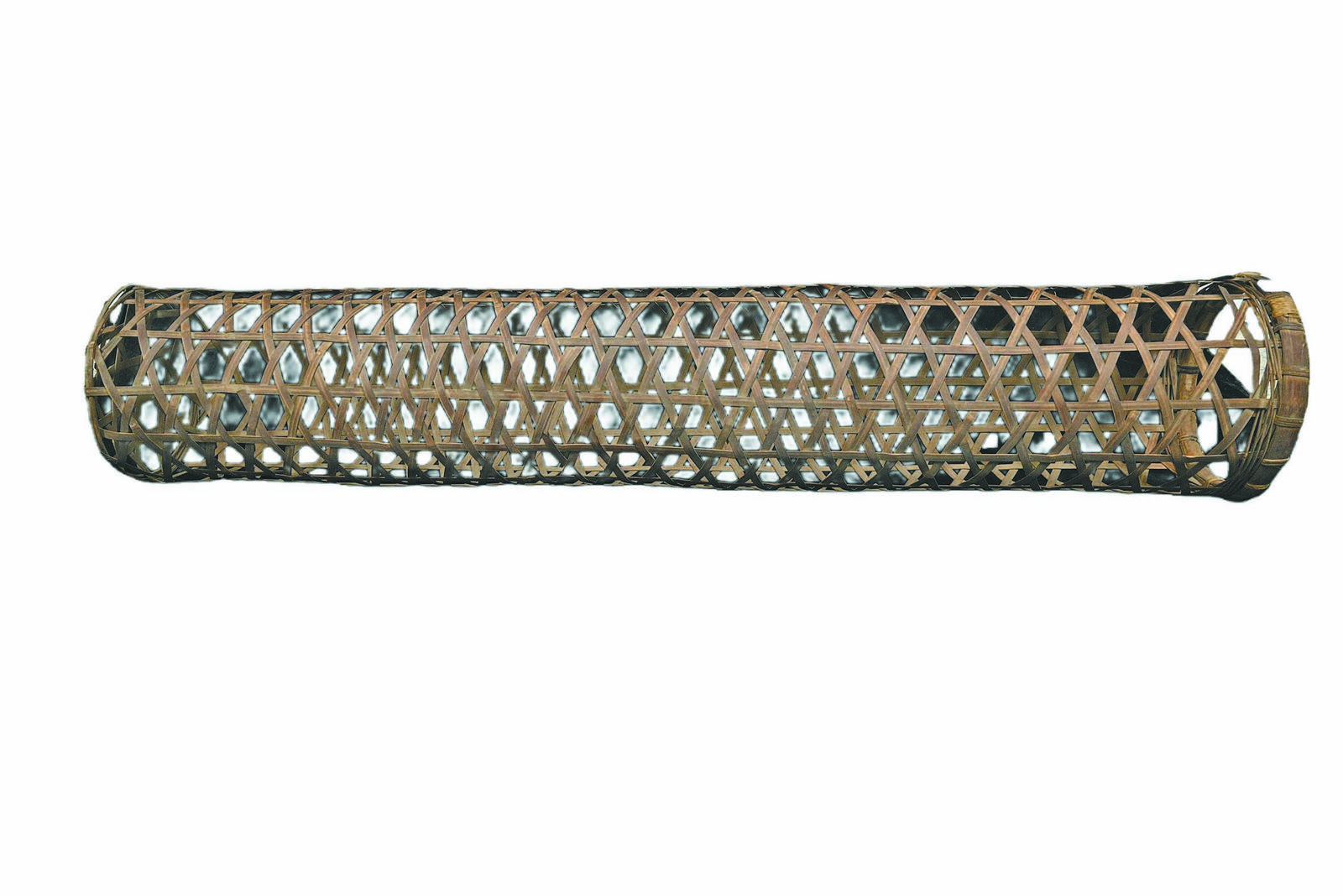

竹夫人

清代带漆盒象牙雕花鸟纹双面绣折扇

春秋蟠螭纹兽首衔环耳青铜鉴

湖南省博物馆的素纱襌衣

8月14日,进入农历夏季最后一个伏天阶段,也意味着今年超长版三伏天进入倒计时。关于“末伏”,民间老话有“秋老虎,热如炉”的说法,说的是立秋后还有一伏,而在这期间,天气依然炎热。

三伏天代表“初伏、中伏、末伏”,是一年中盛暑后最热的天气。“是时三伏天,天气热如汤。”今年7月15日正式入伏,“三伏”时长又是40天。据了解,从2015年至2024年,已连续10年的“三伏”都是40天。赤日当头,大家直呼太热。实际上,古时,人们早就拉响过三伏天的警报。我们不禁好奇,面对这样的炎热酷暑,在没有制冷设备的条件下,古人是如何度过夏日的?带着疑问,记者采访了义乌市博物馆藏品保管部,通过部分文物还原古时消暑、纳凉的场景。

避暑“神器”

摄氏度是目前世界上使用较为广泛的一种温标,用符号“℃”表示,但只有270年的历史,是瑞典天文学家安德斯·摄尔修斯于1742年提出。古时,人们有关高温天气的记载较为模糊,常以“酷热”“炙热”“晴热”“炎暑”“赤日”“热伏”等来记录,所以也就难以考证古代的高温天气到底是多少摄氏度。

在古代,普通人家常常在树下搭个简单的凉棚,或者找阴凉、低温处避暑。“相比之下,大户人家特别是官宦人家,他们避暑纳凉的‘神器’就不一样了。”义乌市博物馆藏品保管部负责人李亮表示。从可以巧妙利用冰块的冰鉴,到散发凉意的瓷枕;从精巧的扇子,到精心设计的夏室……一系列物件、陈设传递了古人避暑的创意与智慧。

冰箱的“始祖”在中国。据古籍《周礼·天官·凌人》中记载,冰鉴在祭祀活动中被用作保存冰块和食品的器具。周代有“凌人”一职,其职责是在隆冬时节组织凿冰、藏冰,用于来年开春时制作一种叫“鉴”的容器。冰鉴长什么样?“冰鉴是一件双层的器皿,鉴内有一缶。夏季,鉴缶之间装冰块,缶内装酒,就可起到降温的作用。”李亮说。

鉴缶被誉为中国古代的“冰箱”,由盛酒器尊缶与鉴组成,方尊缶置于方鉴正中,方鉴有镂孔花纹的盖,盖中间的方口正好套住方尊缶的颈部。战国时期的曾侯乙青铜尊盘,被称为当时最复杂、最精美的青铜器件。在尊与盘之间有较大的空隙,夏天可以放入冰块,冬天则贮存温水,尊内盛酒,这样就可以喝到冬暖夏凉的酒。

“市博物馆收藏有一件珍贵的春秋晚期蟠螭纹兽首衔环耳青铜鉴……”李亮向记者描述这件文物的大致样子,“这件青铜鉴除了作为古代的‘冰箱’,装入冰块冰镇美酒,还可以作为早期古人的照容器物,通过盛水为媒介进行梳妆。”记者了解到,青铜鉴容器纹饰的雕刻工艺较为繁杂,图案精美,象征使用者的身份与地位。

夏日清凉

扇子是我国古代最为常见的避暑工具,被古人称为“摇风”或“凉友”。“有的扇子细节讲究,用象牙进行装饰。”李亮介绍,我市博物馆内藏有数把“广东十三行”出口至国外的定制扇。清乾隆二十二年,随着“一口通商”御旨的颁布,“广东十三行”成为当时唯一特许经营海路的中西贸易商行。由此,广东成为清朝全盛时期世界市场的重要环节。中国工匠尤其是广州工匠将“广式”工艺与西洋审美相融合,创作出了大量中西风格共融、专供外销的艺术商品。

炎炎夏日,普通人家用什么工具纳凉?那就不得不提一种叫作“竹夫人”的工具了。竹夫人又叫“竹几”“竹夹膝”,起源于唐朝,名字起于北宋。它是一种长约一米的圆柱形物,用竹篾编成,中间通空,四周有许多洞孔。利用“弄堂穿风”的原理,“竹夫人”能收风窜散,供人取凉,常常在身边枕侧伴人入眠。据统计,在日本和韩国,竹夫人至今依然非常受欢迎,韩国出售的竹夫人中,90%为“中国制造”。 当然,中国古代也有风扇,由齿轮互相联动,然后由人力转动齿轮,所以也被称为“七轮扇”。然而,由于七轮扇过于精致复杂,它在历史上并不流行。到了明清时期,风扇才开始常见。

在穿衣模式方面,古人也想了很多办法让自己的夏季清凉些,事实上,他们的夏装要轻薄、凉爽得多。马王堆汉墓出土的素纱襌衣就是“轻薄”二字最直观的展示之一。这件衣服仅重49克,重量甚至不如一枚小鸡蛋。现代人习惯在夏季穿短袖,但在古代,各个朝代的冬夏服装在样式及层次上相对固定。古人为何在夏天也穿长袖?答案在面料上。《国朝宫史》中就有关于清代皇后吉福褂面料的记载:“春秋以缎绸,夏以纱,冬以裘,随时所宜。”由此可见,古人服装的面料是随时节发生变化的。中国古代织物织造技术发达,很早就开始利用蚕丝。在我省余姚河姆渡文化遗址出土的牙雕蚕纹盅木质蝶形器表明,我国养蚕缫丝业出现的时间大约是在7000年前,为制造不同季节的服装面料提供技术支持。

除了如今熟悉的绿豆汤、西瓜汁、糕点外,为了解暑降温,古人也创造了不少夏季养生食谱。“似腻还成爽,才凝又欲飘。玉来盘底碎,雪到口边销。”南宋杨万里的《咏酥》淋漓尽致地描述了非常受欢迎的古代版“冰淇淋”的口感。虽说古代的生活条件较为受限,但古人积极主动探索各种避暑方式,让自己更为舒适便利的生活态度,相信能为我们度过“末伏”带来一丝清凉。

全媒体记者 傅柏琳 文/图

苦度“三伏”

自古以来,古籍中有不少关于伏天天热的记载。据记载,自“三伏日”确定以来,就一直有着很强的“存在感”,所以历来文人墨客都喜欢就三伏天说上几句。“无因羽翮氛埃外,坐觉蒸炊釜甑中。”南宋诗人陆游在《苦热》中通过形象生动的比喻,表现了小暑时节的炎热天气,直言烈日暑热无处可避,使人读来似乎身临其境,亦能感同身受。

当然,一旦度过这段“苦”日子,迎来“出伏”,大家的快乐也会“溢于言表”。这种感觉从诗圣杜甫的描绘中可以体会:“三伏适已过,骄阳化为霖。”宋代另外一位文人唐庚也留下“三伏光阴过,初秋宇宙新”的感慨。

在秦汉时期,“伏日”成了民间特别庆祝的节日。西汉杨恽在《报孙会宗书》记载了“伏日”大家伙儿奏乐唱歌、喝酒聚会的快乐时光。在唐朝,据刘恂在《岭表录异》中的表述,唐时岭南地区的民众仍然看重“伏日”,甚至将“伏日”视作与冬至、春节同样重要的节日。不过,度“伏”也不一定都是敲敲打打、人声鼎沸的热闹场面,古人们也曾遵循“隐伏避盛暑”的理念,减少自身活动,安心居家躲避暑热。

除了“宅家”,古人也会选择出游避暑。历史记载中最早的夏日避暑游出现在《穆天子传》中,其中《穆天子游舂山》一篇记载了周穆王于六月北上舂山的旅行经历。记者从部分文献记载中获悉,有学者认为《穆天子传》通篇神话色彩浓厚,甚至在《四库全书》中被列入小说家类。普通百姓作为旅行者登上历史舞台,多从唐代始。《贞观政要》中记载“行旅自京师至于岭表,自山东至于沧海,皆不赍粮,取给于路”,一派夜不闭户、路不拾遗的盛世繁荣景象。