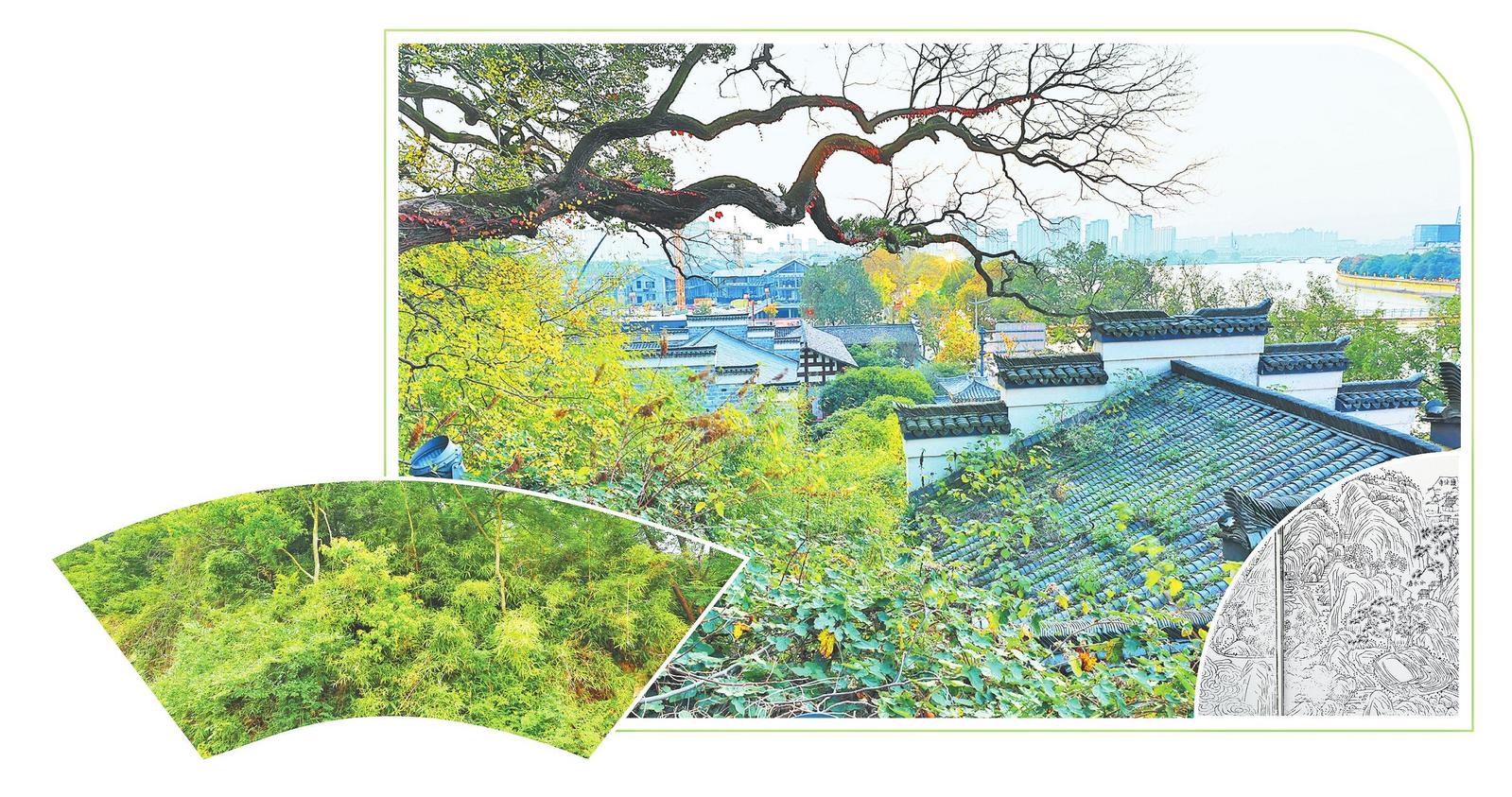

五云书院遗址 书院与山水相依 义乌县志中的《五云山图》(局部)

五云书院周边的五云山

若论集自然精华与人文鼎盛于一身,位于何斯路附近的五云山无疑是典范。这里是遗落在人间的一卷诗画:晨光中,五彩祥云是它最灵动的笔触;暮色里,那掩映在苍松翠柏间的五云书院、亭台楼阁,便是沉淀千年不绝的文脉墨香。

五云深秀,正是学子潜修心性、研求学问的上佳之所;五云奇景,也因历代文雅之士的流连驻足而引人入胜,让这里的一草一木都浸润书卷之气,使自然之秀与人文之雅,在此浑然天成。在元朝初年,邑人楼如浚在五云山下建立五云书院。据《崇祯义乌县志》记载:“五云书院,去县西二十五里。在五云山下。大德间(1297年—1307年),楼如浚建。宋潜溪(宋濂,号潜溪)游学其间。废久,趾(同‘址’)存。”

旖旎的风光总是令人心驰神往。而拥有深厚文化底蕴的五云山,犹如一块巨大的文化磁石,吸引着无数文人墨客在此聚集、吟咏唱和。在五云书院,曾建有劳心斋、逊志斋、聚讲堂和尊经阁等建筑,特别是尊经阁,它是书院的核心设施,是学术活动的中心。凡此种种,都使五云山拥有超越一般山水名胜的独特灵魂。在这里,除了有徐侨、刘伯温、方孝孺、楼琏等人的踪影,又因五云寺与圣寿寺近在咫尺,黄溍、宋濂和诸多文人学士到访圣寿寺后,自然也免不了将纵览五云山水纳入行程。徜徉其间的风流名士、人中翘楚,在青史翰墨间接踵而来,也在弦歌雅意中代代相传。

在元末明初,楼琏写有《读书五云书院》一诗,记述了晨曦中的五云书院景色,描绘了诗人在其中的读书生活。其诗云:“高阁悬洪钟,鲸韵半空坠。听之彻底清,开窗日生昧(指天快亮的时候)。东隅爽气新,石磴积苔萃。波光夹涧流,鸟语近人媚。以我凌霞心,溪山日相对。”

楼琏,字士连。父亲名光亨,号梅溪,教授于乡,留有《梅溪近稿》。据《康熙义乌县志》记载:“琏承庭训,复从宋太史濂游,经学渊邃,文章峻洁。洪武四年(1371年),由明经召,历宣宁、仁寿、大冶主簿,升蓝田知县,转广东道监察御史。十九年(1386年),以事谪戍云南洱海卫。建文帝即位,膺荐入翰林讲经筵,官至侍读。靖难师入京,方孝孺不草诏,被极刑。改命琏为之,琏佯受命,归而愤叹不食,妻问之曰:‘得无伤方先生邪?’琏默然。一夜自经死。”

众所周知,方孝孺在靖难之役期间,因拒绝为燕王朱棣草拟即位诏书,最终被施以车裂与诛十族的极刑。方孝孺去世后,朱棣将起草继位诏书这一艰巨的任务交给了楼琏。楼琏曾师从宋濂,那时他不过是个微不足道的侍读官。在方孝孺的悲惨遭遇面前,楼琏自然不敢推拒这一命令。可他心中又有着强烈的道德感,无法接受为谋取权位的篡国者书写继位诏书。他曾向妻子倾诉:“我自然是愿意为自己的信念赴死,但我担心这样做会连累无辜的你。”当夜,他选择了自杀,既不必再为朱棣起草那骇人听闻的诏书,也能确保朱棣不会找借口迁怒于他的家人。

楼琏在《读书五云书院》诗中写道:高耸的楼阁上悬着一口洪钟,钟声如鲸鸣般浑厚,自半空沉沉落下。听着那清越的回响,身心仿佛被涤荡得透彻澄明;推开窗,正见东方破晓,晨曦微光渐生。朝晖初映之处,空气格外清新爽朗,而脚下的石阶却已生满了茂密的青苔。山涧清流在太阳的照射下泛起了粼粼波光,鸟鸣近在耳畔,显得格外亲切动人。怀着这份超脱尘俗、直上云霞的逸志,我日日与这绿水青山相对,心境亦与之相融。

诗人在五云书院读书时,不仅能听到洪亮的钟声,让人感到心神宁静,看到破晓的阳光,享受到清新的空气,而且这里还有长满了青苔的石阶和潺潺的流水、悦耳的鸟鸣。这一切源于自然的美好,与诗人渴望超脱凡俗的心境完美地融合在了一起,表达了他沉浸于此读书自娱,与自然为伴的闲适与高洁的志趣。

三代接力一脉相承

游人的脚步踏过了五云山下的青石板,他们不仅为缥缈的云海与烂漫的山花而惊叹,更能在每一处摩崖石刻、每一段古老传说中,邂逅那些曾经在此驻足的诗魂与雅士,感受那段群贤毕至的流金岁月。

五云书院所处环境幽远深秀,书院之讲学、生活、休憩诸功能一应俱全。在明建文元年(1399年)春,翰林典籍(负责管理翰林院图书、档案、文书等事务的官员)沈蕡撰有《重修五云书院记》一文,就专门介绍了五云书院的各设施场景。沈蕡在文章的开头写道:“古婺多名山。其属县乌伤距治西二十余里,望之龙蟠凤舞,然者竹山也。山下有阀阅巨家,如晋言王谢、唐言崔卢,而接栋连甍者,楼其世居也。山行数武外,石窦云根,瀑布漱玉,南注于江者,梅溪也。梅溪之上,千楹百堵,鸟革翚飞,与竹山并峙而界乎溪者,五云书院也。”

沈蕡是明洪武年间的文人,与明初翰林院的核心人物刘伯温、宋濂、王袆等同朝为官,担任翰林典籍一职,并与他们都有诗文唱和。沈蕡在该文中又介绍了五云书院的布局陈列:“院之左右列为劳心、逊志两斋,前聚讲堂,后尊经阁,环而湢室(浴室)、爨(厨房)所者,其构折(结构布局曲折有致)也。”“院之东北,周以土垣,中为亭榭。花卉莳(种植)为前,松竹交于后,好鸟枝头、落花水面者,其娱景也。院之西有浮屠庵,晨钟暮磬,月铎风铃,隐隐有声,与讽咒并传者,其遐趣也。”

接着,沈蕡又写到了五云书院的传承:“金华素称邹鲁,古今义塾不一。闻创之者,楼君文翁如浚也;葺之者,翰林清客士连父楼琏也。文翁以其祖大年尝筑室读书于此。”文中的“义塾”,指由私人或宗族出资创办、面向特定群体(如本族子弟或乡里学子)的免费学堂。其性质类似今天的慈善学校或公益基金支持的学校。文中“古今义塾不一”之句,其意为(在金华这个地区)从古至今,由私人或宗族兴办的公益性学校非常多,不止一处,形式也多种多样。古乌伤文教昌盛,义塾、书院林立,是宋明以来闻名的“理学之邦”,尤为杰出的代表就是“五云书院”。

在此文中出现了三个名字:创办者楼如浚,他在元大德年间创建了五云书院,当时诸乡绅曾为此捐田若干亩,以供饩廪。修葺者为楼琏,“父”字在古汉语中是一种尊称。古代对男子以示尊敬,多在其“字”(表字)后加“父”(或“甫”),如“士连父”,即“士连甫”,意为“字为士连的这位先生”。明洪武年间,由翰林院清客楼琏对此作了全面修葺。而五云书院又是在其祖楼大年所建的读书室基础上拓建而成。

楼如浚(1270年—1354年),字文翁。至元朝初年,江南之地初平,社会尚未安定,楼如浚的父亲死于流离混乱中,时楼如浚年幼。

楼如浚自幼喜读书,但“不习为记诵词章以希世取名”,故一生都未参加科考,亦未入仕。成年后富甲一方,日常在助人纾困之余,即在五云山下创办了五云书院,以教乡闾子弟。

楼如浚之祖楼大年,是徐侨的弟子。为了却徐侨的心愿,楼大年在五云山下的五云寺旁兴建了读书室。据《康熙义乌县志》记载:“楼大年(1185年—1254年),字元龄,竹山里人。父伯宽,由太学入官,授江阴县尉,转知(主管、负责管理)无为军(‘军’是宋元时的行政单位,类似府、州,通常因军事或战略要地而设)襄安镇以终。大年从徐侨游,登嘉定癸未(1223年)进士第,调青阳县尉,监嘉兴府袁部盐场,寻知嘉兴青龙镇(在今上海青浦区境内),擢遂安县令,差两浙西路提刑司干办公事。改知南昌县,为治先教化,建利去病若嗜欲然。迁奉议郎、通判吉州。未几,摄(代理)郡(宋代对州、府的雅称)事,转承议郎、提领户部犒赏所主管文字,寻升朝奏郎。宝祐甲寅(1254年)三月,卒于官。”

五云书院后因屋梁颓败,使前来游学者无处托身。洪武三十一年(1398年),恰遇楼琏返乡省亲,他担忧长此以往,恐学舍将变成草莱之地,于是“出粟若干斛,令修其圮坏而光复之”。

黄溍留诗五云书院

五云书院在创办之初,即以立德、立功、立言为追求,续文脉、继道统,讲学授徒,以教乡闾子弟,一时英才云集。正如沈蕡在文中所称:“院以萃人文,而老师宿儒如浦阳吴莱、如本邑黄溍、如金华宋濂、如天台方孝孺,鳞集麇至(形容人群像鱼鳞般聚集,像麇鹿群般接连到来)者,其荟蔚(人文荟萃、蔚为大观)也。”

五云书院久负盛名,由此聚集了一大批文人雅士。楼如浚和元代“儒林四杰”之一的黄溍为同代人,楼如浚年长黄溍七岁,两人可谓是知交好友,往来频繁。楼如浚过世后,由黄溍为他写了墓志铭。黄溍在《楼文翁墓志铭》中这样写道:“有余力则推而及于族姻乡邻,作义塾以教其子弟,穷乏则周之。”

有一次,黄溍在游了杭州法华山后,还特意到楼如浚家留宿,两人畅谈至深夜。在《黄文献集》中,就载有黄溍诗《游法华山回,宿楼氏书房,遥望嵩头陀、智者国师道场——上清、五云、龙寿诸山,而未及至其处,赠同游傅生国章》。此诗题很长,就如同一篇精练的游记,清晰地交代了时间、地点、人物、事件和情感。

该诗题的意思是:(我)游览法华山回来,即住宿在楼氏书房。在此处遥望嵩头陀和智者国师曾经修行过的道场——包括上清山、五云山、龙寿山等。(我)很遗憾没能亲自去那些地方,于是写了这首诗,赠给同游的傅国章这位年轻人。

“法华山”,在今杭州市西湖区北高峰。山上原有晋代僧法华之灵迹及法华泉,山下有法华寺,约有1700年的历史,其殿宇极其雄伟,秋时香火最盛。原法华寺于1958年倾毁,在2003年得以重修。“楼氏”,即指楼如浚。“而未及至其处”,诗人遥望这些神圣的道场,心向往之,却因种种原因未能亲临其境。这种“可望而不可即”的遗憾,也成为诗人创作这首诗最直接的动力。“生”,是古时对年轻读书人的称呼,说明傅国章是一位晚辈或年轻学子。诗人将此诗赠送给同游的年轻人,既有分享经历、记录友谊的意味,也可能包含着对后辈的勉励与共勉。

“嵩头陀”和“智者国师”都是佛教史上著名的高僧。“道场”,指高僧曾经居住、修行、弘法的寺庙或山场。嵩头陀在义乌创建了香山寺(约512年);智者国师为梁武帝时期邑之高僧慧约,他经沈约推荐,被梁武帝敕封为“智者国师”,并敕建了智者寺(今金华山智者寺)。“上清、五云、龙寿诸山”,指的是上清寺、五云寺、龙寿寺所在的诸名山。据《康熙义乌县志》记载:“上清寺,县西四十里,后唐清泰三年(936年),僧澄皎建,宋天圣三年(1025年),赐额‘资圣院’,洪武二十四年(1391年),复改今额。”五云寺即“智度教寺,县西四十里五云山。”“圣寿禅寺,唐名‘龙寿’,禅师凤林开山,宋治平二年(1065年)赐额,元至正二年(1342年)重建。”

如此长的诗题,不但蕴含着丰富的文化内涵与故事,也充满了中国古典诗歌特有的时空感和文人情怀。黄溍此诗作有两首。其一云:“故庐湖水曲,门对法华山。百里空荒外,三峰晻霭间。倦游烦汲引,阔步强跻攀。老怯高寒境,非缘兴尽还。”其二云:“小憩虚斋夕,何人笑语同。青云一才子,白发两衰翁。节物逢春好,名区有路通。未能穷胜践,健走愧儿童。”

山水清韵风雅长存

黄溍与圣寿寺的重建者千岩禅师心意投契,交游甚厚。每当春秋佳日,他便到圣寿寺与千岩禅师游山玩水、品茗论道,并留下了诸多诗文。因五云寺距圣寿寺不远,故他在游玩圣寿寺后,也会转到五云寺、五云书院一游。作为黄溍的弟子,明初大儒宋濂在青年时也常游学其间。

宋濂还写有《题五云书院壁》一诗。其诗云:“竹山青,梅溪绿,溪绿山青原不俗。梅溪缭绕竹山傍,竹山屹峙梅溪曲。梅溪绿,竹山青,溪绿山青原有情。竹山永结梅溪社,梅溪长固竹山盟。溪山隔岸藏书室,青者自青绿者绿。奕奕萧斋桃李居,芳菲恰对梅和竹。泉汲梅花香信粗,酒涵竹叶气节孤。他日调羹藉滋味,风动潇湘鸣凤雏。”

梅溪是五云山附近的一条溪流,从诗中“梅溪缭绕竹山傍,竹山屹峙梅溪曲”之句来看,“竹山”极有可能就是“五云山”的别称,或是其中一座山峰的名字。诗人将“竹山”与“梅溪”作为一对相依相伴的地理景观来描绘,这与“五云山”和“梅溪”的现实关系完全吻合。在文人笔下,常用景物的特征(如多竹)来为其命名,以示雅致,故将“五云山”在诗中呼作“竹山”,既点明了其苍翠的特点,也与“梅溪”在字面上形成“竹”对“梅”的工整与清雅,由此构筑了一个高洁的意境。因此,这里的“竹山”即可理解为五云山,或至少是其核心部分。

诗人在该诗中先写五云书院处的“山水清韵”:五云山一片青翠,梅溪水碧绿如翡翠。这山青水绿的景致,本就超凡脱俗。你看,梅溪如带,蜿蜒缭绕在山脚,而青山巍然屹立在溪流的转弯处。接着,诗人开始展现这里的“山水情谊”:梅溪是这样的绿,五云山是这样的青。这山青水绿之间,本就蕴含着深厚的情谊。青山仿佛要与绿水永结为伴,共建文社;绿水也发誓要与青山长相厮守,固守盟约。

然后,诗人着手描绘这里的“书院风雅”:在溪流与青山对岸,坐落着藏书的楼阁。青山依旧苍翠,绿水依旧碧波。那高大明亮的书斋,是学子们居住求学的地方;它的繁华与芬芳,正好与山间的梅竹相映成趣。在此诗最后再写诗人的“志趣与期许”:用梅溪之水来煮香茗,能品出梅花般清冽而朴拙的香气;用这水酿造的竹叶青酒,也蕴藏着竹子般孤高的气节。将来若用这梅与竹的滋味来调和羹汤(比喻学子成为栋梁之材后治理国家),便会听到如潇湘风动、凤凰初鸣般清越动人的声音。

此诗的开头通过“山青”“水绿”的回环往复,模仿了山水相依的形态,也奠定了全诗清新、不俗的基调。诗人再用拟人的手法,将山与水赋予人的情感,它们以“结社”“固盟”的形式,象征着书院中稳固、高尚的师友之情和学术共同体。而诗人所写的“梅”与“竹”,不仅是景物,更是君子品格的象征——梅的傲骨、竹的虚心有节。它们共同定义了五云书院的精神风貌,将自然景观与书院的人文精神完美融合。结尾的“调羹”,典出《尚书》,比喻宰相治理天下。这是诗人的美好期许,他希望书院的学子们在经过梅竹的熏陶后,都能成长为品节高尚的栋梁之材,在未来一展抱负,名动天下。

在清康雍年间,邑之词人楼俨写有《拜夏堰(演)文翁族祖像》一诗,详细记述并颂扬了楼如浚创办五云书院的经过,以及书院对乡里教育文化风貌所带来的深刻影响。其诗云:“我公贤父子,多与名儒游。黄公为旧友,宋公亦相求。子从吴公学,诗句长唱酬。宋公实同舍,相与极绸缪。一孙在宋门,经术故自优。一孙在方门,文与古人侔。五云创书院,英才衣必抠。遂使智者乡,蔚然鲁与邹。间亦好二氏,佛舍尤淹留。庑殿有遗像,微笑无闲愁。承平诸父老,气象自悠悠。犹见古衣冠,疑是击壤俦。我家本竹山,此去非一秋。瞻拜发深喟,行旅滋百忧。欲寻溪上屋,试问旧盟鸥。”

据《嘉庆义乌县志》记载:“楼俨(1669年—1745年),字思敬,号西浦。积学(学问深厚)工词章,尤精于律吕(乐律),究心四声二十八调(指隋唐至两宋时期,燕乐系统所用的宫调体系)之沿革,以求其旨归。门辨析宋以下词家原委,折衷于秀水朱彛尊(清代著名学者和词人),以词学鸣于时。康熙四十六年(1707年),由监生献《织贝图》诗词,荐入武英殿修书。议叙,授灵川知县。逆獞(旧时指壮族)负固,俨率壮勇越巉岩深箐,直捣其巢,贼首就缚以功,迁广州理猺(瑶族的‘瑶’字原作‘猺’)同知。历广东按察使,调江西。引年(古代官员因年老而辞官)归,终老于春申浦(对上海黄浦江的雅称。‘春申’指战国时期的春申君,传说中由他主持疏浚了黄浦江)畔。著有《蓑笠轩仅存稿》,其从弟琮联(指堂弟楼琮联)刻于乌伤。”

楼俨在诗中阐述了楼如浚及其后人与诸名儒交游的故事。诗中的“黄公”指黄溍,“宋公”指宋濂,“吴公”指吴莱,“方门”指方孝孺。这些均为元、明间誉满天下的文坛学界领袖,可谓一代师表。楼如浚及其后人能与他们切磋学问、唱酬诗文,实非泛泛之辈也。

五云书院的终局,最终汇入了历史的长河,其确切停办之年已无从考证。民间流传着楼氏因惧怕受拒写诏书而自杀的楼琏牵连关闭了书院的传说,却因缺乏充分的史料佐证,始终难以定论。然而弦歌并未从此绝响——清末在此兴办了“五云小学”,曾为这片土地续写过新的篇章,可惜后来因田租加重、经费难以为继,最后的读书声也终究归于沉寂。

从书院到新式小学,五云书院的兴办与沉寂,不仅折射出一所地方教育机构的风雨历程,更如一方微缩的碑石,铭刻下在时代变迁中文脉承续的艰辛。它所播下的读书种子,早已深植于这片土地的集体记忆中。这座书院不仅培养了众多英才,更为义乌成为智者的摇篮、文化繁荣如鲁邹之地添砖加瓦。它所象征的向学精神,也静静流淌在梅溪竹山之间,成为一方文脉中不绝的回响。

全媒体记者 龚献明 文/图